requestId:68cca95c837413.04564630.

中國網/中國發展門戶網訊 山地占地球陸地表面的12%—27%,維系著至少11億山區居民的生計。共同維護山地生態系統健康、促進Benz零件可持續性是聯合國可持續發展目標(SDGs)的焦點和重任。我國是名副其實的山地大國,山地在全國生態安全格局與社會經濟發展中扮演著舉足輕重的角色。目前立足我國山地大國國情、聚焦山地對象,開展“兩山”轉化的探索仍較鮮見、實證分析明顯不足。而西南山地地形復雜、耕地資源匱乏、自然災害頻發;遠離經濟中心、城市輻射效應弱、招商引資難、市場化程度不高;少數民族高度集聚、教育水平偏低、傳統農業依賴性強。因此,探究“兩山”理念在西南山地可持續發展中的實踐,既是深入貫徹習近平生態文明思想的客觀彰顯,也是持續解放綠色生產力、培植綠色新質生產力,全面推動西南山區人與自然和諧共生現代化的戰略要求;對全面檢驗山地保護與發展協同性、適應性,山地特殊單元發展創新范式示范性、推廣性具有重要的理論與現實意義。

山地與生態產品價值的關系

支持、調節、供給及文化服務是山地生態系統功能的主要方面。盡管生態產品價值與實物量的關系不一定完全呈正相關關系,許多生態產品價值的實現也因VW零件消費對象的差異而不同,但是生態系統服務供給是生態產品價值的突出表現。

山地生態系統的支持與調節功能是生態產品價值實現的基本保障

山地生態系統支持與調節功能是生態服務價值產生的基礎,這些功能通過直接或間接途徑轉化為可量化、可交易的生態產品價值。西南山地植被凈初級生產力(NPP)大于800 gC/m2,相當于全國平均水平的2.45倍,而云南西南部及青藏高原東南部山地NPP則在1 200 gC/m2以上,為全國均值的3.68倍。西南山地土壤有機質含量達4.6%,高于全國均值139%,作為生物質和植物營養儲備,發揮著顯著的山地碳匯及自然資本累積效應。山地地形驅動的降水再分配,形成梯度徑流供給,在一定海拔區間降雨隨高程升高而趨增,秦嶺高海拔地區的降水約為漢江盆地和渭河盆地的2倍,對漢江和渭河徑流起著重要的補給作用。水文調節直接維持下游水電、農業灌溉系統與產業經濟價值傳導鏈。汽車空氣芯同時,山地相對較好的植被蓋度、較低的人為干擾強度,構成優質農產品生境,通過生態調節嵌入農產品的綠色含金量,抬高農產品品質與溢價。山地的光、熱、水、土、生要素相互協調、平衡發展,形成一個穩定、可持續的生命共同體,既為生物多樣性的發展奠定堅實基礎,也為生態產品保值增值提供有力保障。

山地生態系統的供給與文化服務是生態產品價值實現的動力源泉

山地生態系統的供給與文化服務通過物質產出和精神賦能雙路保時捷零件徑,直接創造可感知、可消費的生態產品價值,成為立體農業生產、特色資源開發、生態知識研學、景觀美學旅游等資本化和文化遺產活化升值的動力源泉。 垂向落差奠定特有農產品立體化生產格局。典型的四川米易河谷“菜—稻”輪作帶(980—1 300 m)、二半山特色水果帶(1 300—1 700 m)、中高山區畜牧烤煙帶(1 700 m以上)“三帶”立體農業產業體系的每畝產值高達8萬元,為全省單產最高、效益最好的糧經復合示范基地。 山地特定生境孕育高值生物資源。例如,長白山地區人參地理標志產品,海拔每升高100 m人參皂苷含量提升1.80—2.11 mg/g。據估計,僅在安第斯山脈中部原產馬鈴薯品種就超4 300種、埃塞俄比亞南部山地囊括多達5 000種野生阿拉比卡咖啡,尼泊爾山區的麥冬為貧汽車零件報價困家庭提供了65%的收入。 山蘊萬象的生物與景觀是自然資本長盛不衰的瑰寶。山地生物多樣性展示價值通過多種形式的自然教育基地、動植物標本與生態博物館及生態觀測數據等研學經濟變現。山地景觀美學價值作為文化生態系統服務的重要組分,已成為世界各國山地景觀資本化與山地旅游發展可靠的監測指標。

山地生態空間是釋放生態產品價值紅利的物理載體

山地生態空間一直是我國重點生態功能區的主體,其生態產品供給功能定位既是山地生態空間最突出的優勢,也是我國“十五五”時期釋放生態產品價值紅利、推進人與自然和諧共生的使命。山地生態空間不僅體現生態產品生產的位置界線,更是價值轉化的重要場域。山地垂直氣候、空間離散水文響應單元與復雜生境,導致生態系統類型與服務產品在垂直空間上的分化;維持著牧草、木材、藥材、清潔水源等實物型生態產品的生產與再生產平衡,構成山地獨具特色的資源稟賦。山地河流水系產生跨地理尺度水資源供給與利用變異,以水相連形成從生態到經濟、從經濟到社會價值鏈的交錯空間。復雜、多元、立體的山地生態空間很大程度上決定了生態產品供給在空間分布上的數量、質量、結構及功能,支撐著山地生態產品的持續供給能力與水平。因此,認識山地生態資本形成與轉化,不可能脫離空間過程這一物理載體與地域表象的特征。

西南山地“兩山”價值轉化的效能與潛力

云南、貴州、四川、重慶、西藏等西南5省(自治區、直轄市)山地面積達99%,生態空間87.3%,高于全國均值11.6個百分點。所蘊含的水資源、礦產資源、生物資源和水電裝機容量在全國皆具有極其重要的戰略地位。

西南山地“兩山”實踐創新基地的建設現狀

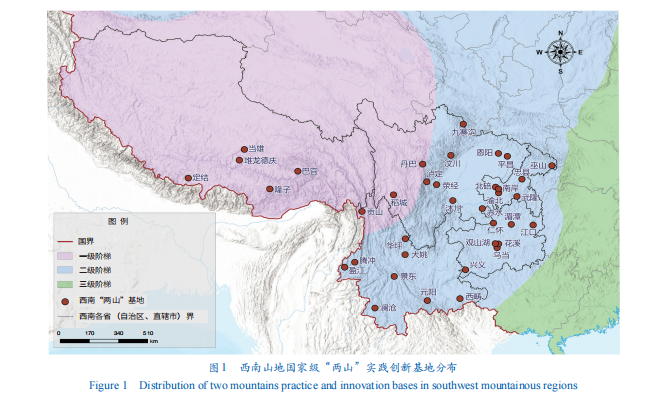

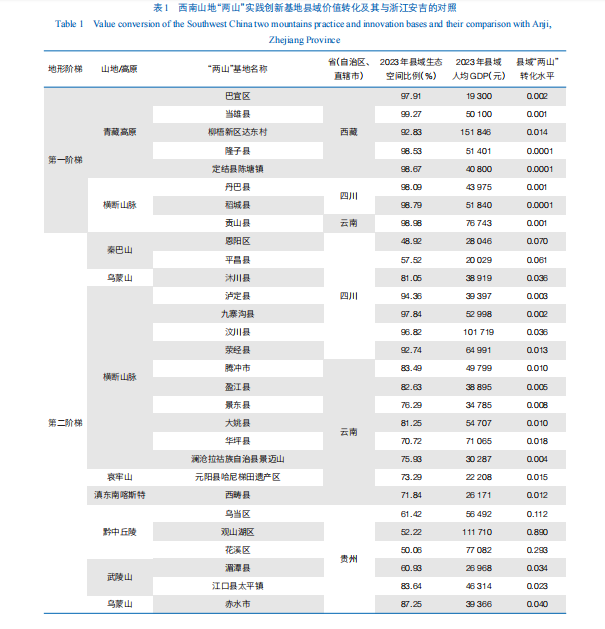

為發揮試點示范的平臺載體和典型引領作用,2017年,環境保護部組織開展了“兩山”實踐創新基地(以下簡稱“兩山”基地)建設工作。鼓勵探索生態產品轉化為經濟財富和社會福利的創新。截至2023年底,全國共計已命名“兩山”基地240個,形成了系列可復制可推廣的樣本,極大豐富了“兩山”理念內涵和實踐經驗。西南5個山地省(自治區、直轄市)已累計創建“兩山”基地38個,占全國基地總量的15.8%。除四川天府新區成都直管區外,其余37個“兩山”基地均地處山區腹地,集中分布在我國第一、第二大地形階梯上(圖1和表1)。這些基地通過因地制宜、克其短板、揚己所長,著力找準保護與發展平衡和雙贏的結合點、良性互動、相向而行,初步形成了點線面、多層次、有重點、寬領域的推進格局,已成為西南山地“兩山”轉化與人山和諧發展的引領者和策源地。

西南山地“兩山”價值轉化的水平及潛力

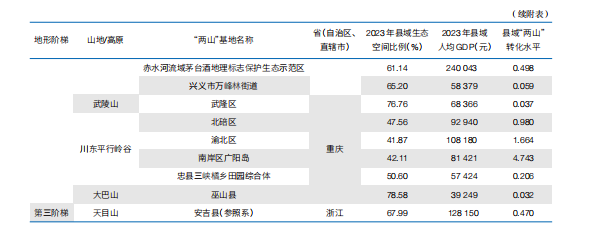

建立以產業生態化和生態產業化為主體的生態經濟體系,將生態產品隱性Audi零件價值顯化是“兩山”轉化的經濟學內涵反映。即伴隨生產、分配、流通、消費環節與價值循環完整過程,由生產端向消費端輸出具有交換價值的生態產品。鑒于目前“兩山”評價普遍存在重“生態”“經濟”依存(耦合、協調度)、輕“生態”“經濟”轉化(程度、效率),內聯量化手段相對欠缺的局限。本文以西南5省(自治區、直轄市)37個國家級“兩山”基地所處山地縣域為重點(表1),利用能值法表征西南山地“綠水青山”(生態山)與“金山銀山”(經濟山)的能值流動聯系。結果表明:

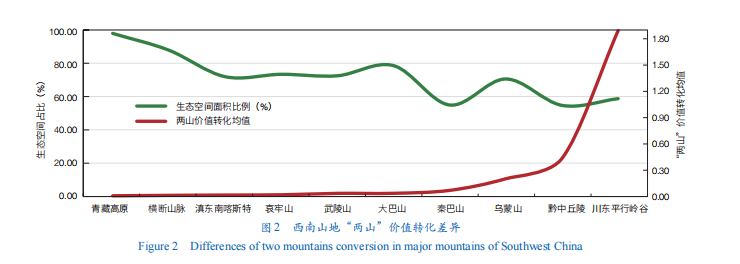

海拔越高、轉化水平越低。地形上“兩山”價值轉化率依第三(東部安吉參照系)、第二、第一地形階梯由高至低呈遞減趨勢;西南山地中,川東平行嶺谷區轉化率最高、青藏高原最低(圖2),基本展現海拔與轉化率反向關系。

區際轉化變幅巨大。得益于經濟要素集聚,農工文旅、生態康養、數字經濟等優勢產業鏈及增值能力,重慶(如南岸、渝北、北碚)、貴陽(如觀山湖、花溪、烏當)、拉薩(如堆龍德慶)等山地省會城市中心區或臨近縣域的轉化程度明顯高于相對邊遠的山地縣域,表現出極高的轉化集聚特征(表1)。

汽車機油芯轉化增勢強勁。自國家開展“兩山”基地創建以來,特別在2020—2023年期間,西南山地“兩山”價值轉化率漲勢均超過40%,其中,烏蒙山漲幅最高,達54.3%、秦巴山增幅最低也為41.0%;大巴山、哀牢山、黔中丘陵、橫斷山增長率均超過50%。2023年參照東南丘陵浙江安吉,西南山地生態產品價值轉化率雖不及安吉的60%,但西南山地坐擁全國31.1%的生態空間,加之區內轉化現狀的顯著梯度差,呈現出巨大的發展勢能和增值潛能(圖2)。

Bentley零件西南山地“兩山”價值轉化的典型案例與實踐模式

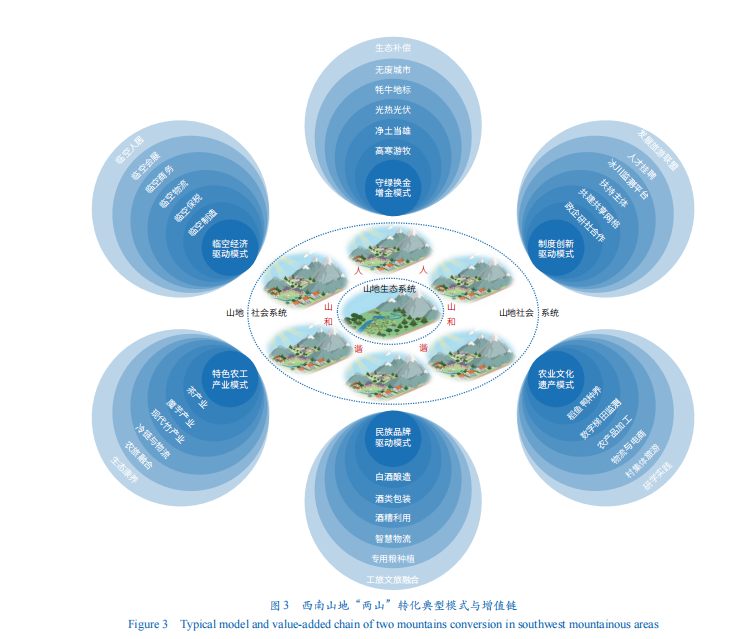

為破解加快發展和生態保護兩難困境,西南山地立足山地生態與特色資源優勢,緊緊圍繞國家“兩山”基地平臺建設、做精做優山地經濟,形成了一批地域特色鮮明、成效顯著、示范突出的典型案例;探索出了系列賓士零件共生演化、內生發展、范式創新的人山和諧實踐模式(圖3和表2)。

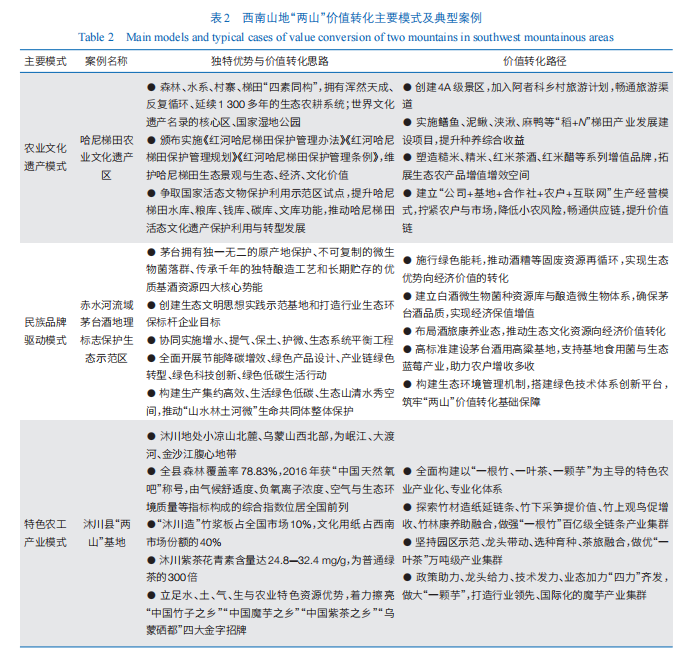

農業文化遺產模式

農業文化遺產型是以聯合國糧食及農業組織(FAO)發起的全球重要農業文化遺產計劃(GIAHS)為抓手,通過生態資源資產化、生斯柯達零件態產品價值化,盤活傳統農耕系統的生態與經濟價值,形成的人與自然和諧共生發展范式。例如,云南紅河哈尼梯田按森林—水系—梯田—村寨“四素同構”實現水土保持與糧食生產雙重價值;將梯田景觀、農耕技術、民族文化等復合要素轉化為生態產品,建設“農業+旅游+文創”立體產業體系;依托傳統生態智慧建立稻魚鴨共生系統,借力有機認證、地理標志實現產業升級與增值,達到實現千年稻作系統文化遺產保護與經濟價值轉化同向目標,為全球重要農業文化遺產保護與價值實現提供中國方案。

主要問題與挑戰:傳統農耕技術與自然農法雖然具有明顯的生態價值,但生產效率普遍偏低,難以形成規模化產業鏈,導致產品附加值和市場競爭空間有限;農業高強度勞動與低收益現象導致青壯年人口流失,原住民參與度下降,活態傳承面臨斷層風險;外來資本主導旅游開發,民宿、餐飲等衍生收益企業壟斷,原居民、企業、政府等主體間的利益分配機制不完善。

民族品牌驅動模式

著力品牌優勢開啟生態資源資本化路徑,基于文化賦能推動生態產品高端化,促成生態護品牌、品牌促生態良性循環,為民族工業踐行“兩山”理念提供示范樣本。赤水河流域茅臺酒地理標志保護生態示范區無疑為我國民族品牌驅動模式的典范,根據生態根基—文化賦能—價值裂變戰略定律,依托赤水河流域獨特的微生物環境與優質水源,通過增水、提氣、保土、護微、生態系統平衡五大工程,建立水土氣生立體保護體系,筑牢品質根基。挖掘千年釀酒技藝、赤水河(美酒河)稀缺生態IP,德系車零件塑造高端品牌勢能,推動產品經濟硬價值的質變。以茅臺為引擎,從綠色設計到綠色采購,從簡約綠色包汽車零件裝到綠色建材使用,全方位踐行綠色理念,聚力全鏈協同增值,推進綠色供應鏈管理;從有機高粱種植、清潔生產到酒糟循環利用,構建“從田間到舌頭”的生態產業鏈;將傳統釀造智慧轉化汽車材料報價為文旅融合經濟,帶動貴州仁懷等地千億級產業集群發展。

主要問題與挑戰:傳統釀造工藝的高水耗、高能耗與赤水河流域生態保護的矛盾不斷加深;品牌高端定位導致消費群體窄化,年輕消費者偏好發生快速變化,面臨新消費時代結構性矛盾與傳統制造業轉型壓力;品牌高附加值如何有效轉化為生態補償、促進區域協調發展有待突破。

特色農工產業模式

錨定山地農汽車零件貿易商林特色資源稟賦,通過農林資源系統化開發、產業鏈條綠色化升級、生態產品市場化創新,加強價值轉化鏈,實現“綠水青山”向“金山銀山”的組合式、系統性躍遷,為山地縣域打通特色農林業、生態優勢向經濟優勢的轉化通道提供實踐模式。例如,四川沐川縣“兩山”基地依Porsche零件托“生態底色—特色農業—鏈式加工”三位一體驅動“兩山”轉化創新。借助全縣70 333 ha土壤富硒資源、森林富氧資源、山地優質水源,發展有機紫茶、富硒魔芋種植,實現水土保持與農業資源利用高效協同。堅持竹漿造紙—竹板材—竹纖維—竹炭循環等資源開發利用閉環,推動“以竹代塑”(奧迪零件竹子作為速生、可降解的生物質材料,是塑料的重要替代品)低碳經濟體系建設。利用紫茶地理標志認證、魔芋精深加工、竹工藝,布局生態高附加值產品矩陣,實現農工商市場價值最大化。

主要問題與挑戰:竹漿造紙產業存在資源消耗與生態保護矛盾,竹林碳匯等生態價值尚未有效變現;初級加工占比高、高附加值產品開發不足;生態產品價值實現渠道單一、農業科技支撐薄水箱精弱、農戶與企業利益連接待加強。

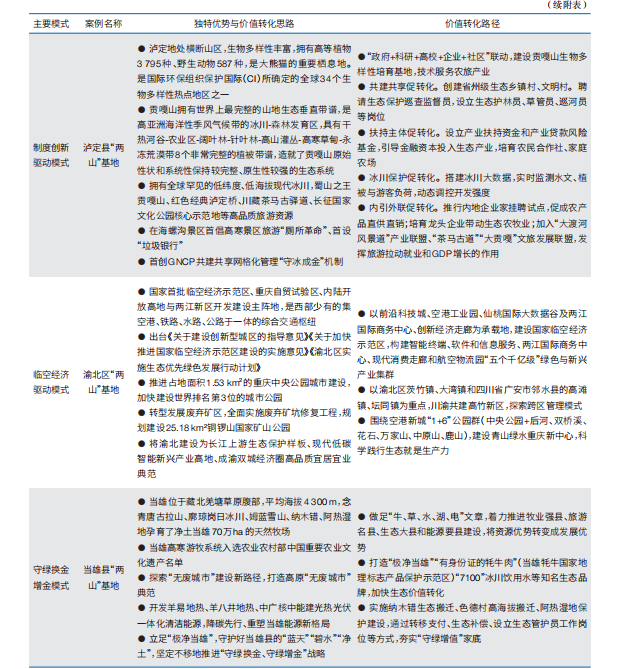

制度創新驅動模式

聚焦機制變革與創新,貫通資源—資本—資金轉化路徑,保持制度化剛性守護生態本底,網格化協作激活多元主體價值共創。四川瀘定縣“兩山”基地是該類案例的代表,瀘定縣憑借海螺溝冰川與貢嘎山氣候垂直帶及原始森林共生資源,沿循冰川保護—價值轉化—共享共治脈絡,建立全球首個低海拔冰川保護開發管理體系(智能化監測、生態平衡維護、政企研社協作、康旅研學融合)、助推冰川生態資本化。構建“政府+科研機構+社區+企業一體化平臺”,首倡高寒景區旅游廁所革命、首設垃圾銀行,樹立高山生態環境保護典范。用冰川—生態大數據,實時監測水文、植被與藍寶堅尼零件游客負荷,動態調控開發強度,確保保護與收益動態平衡。創建GNCP(Governance,臺北汽車材料Network,Co-construction & sharing, Participation)共建共享網格化管理,夯實海螺溝冰川、貢嘎山植被垂直帶景觀保護的價值根基,全面貫徹“守冰成金”發展理念,用科技與制度創新詮釋高山生態氣候敏感區“冰天雪地也是金山銀山”的實踐。

主要問題與挑戰:冰川退縮速率高、生態監測數據利用率低、景觀核心價值下降;跨部門的產權界定—生態補償—環境監管—利益共享鏈存在制度真空;部分加工型、農旅型項目招商雖有所突破,但產業層次不高、企業發展空間受限、持續盈利能力弱。

臨空經濟驅動模式

重慶渝北區“兩山”基地以臨空經濟為引擎,依托科技含量高、資源消耗低、環境污染少的產業結構轉變生產方式,增擴綠色地區生產總值(GDP)規模。聚生態筑基、汽車冷氣芯臨空聚鏈主線,揚江北國際空港樞紐優勢,推生態資源與臨空產業深度融合,建低空經濟—綠色智造—城市服務三維價值轉化體系。通過臨空生態圈層管控、臨空產業生態化,打造空中花園式賓利零件低碳商務區。按照流量樞紐—生態資產—制度工具的精準匹配,將航空網絡的全球鏈接能力轉化為生態價值的全球化變現能力,為超大城市中心城區的“兩山”轉化提供開放型生態經濟新范式是該模式的主要特點。

主要問題與挑戰:機場擴建與生態屏障形成用地矛盾,逼近生態紅線閾值,空間規劃沖突顯化;航空物流對臨空經濟貢獻超高,但綠色航空技術研發投入不足;航空器與公路貨運產生疊加污染,氮氧化物排放移動源環境風險不斷趨高;缺乏與國際接軌的綠色航空標準體系,制度創新滯后發展需求。

守綠換金增金模式

用守護原生環境和高品質生態空間,換取長期輸出原生態、高附加值的可使用、可消費產品,這是守綠換金模式的核心思想。地處青藏高原的當雄縣利用平均海拔4 30福斯零件0 m的高寒天選牧場優勢,貫穿守綠為本、增值為徑、共享為核心要領,踐行守綠換金、守綠增金發展模式。基于嚴格護綠筑基(嚴控載畜量、推行輪休牧、修復退化草原)、生態資源資本化(開Skoda零件發冰川水資源、地熱光伏資源,打造羊八井零碳溫泉小鎮)油氣分離器改良版、有機牧業立臺北汽車零件市(推廣有機牧場、發展地理標志高值牦牛肉及制品)原則,走凈土當雄即是生產力之路,助推高汽車零件進口商寒牧區生態保值與民生增值雙循環,為青藏高原生態功能區提供守護中可持續發展的西藏模式。

由于地處青藏高原這一氣候敏感區和生態脆弱區,面臨著特殊的挑戰:高海拔高寒牧區生態本底脆弱,高寒草地退化、生態修復成本高,生態恢復資金缺口大;畜產品深加工不足、產業升級瓶頸突出;基礎設施制約,冷鏈物流覆蓋程度不高,有機畜產品運輸保障能力欠缺;草原生態獎補標準多年未做相應調整,與物價漲幅存在較大落差,保護成本與轉化收益失衡較嚴重。

對策建議

“兩山”轉化實質是重置“生態山”與“經濟山”的邏輯關系,從沖突走向共生破除二元對立桎梏。實證說明,通過傳統基因、現代要素、競爭能力、創新模式的系統重構,以山地生態之“長”可補山地經濟之“短”。“兩山”轉化是找準保護與發展平衡點、促進人山和諧統一、提供全球山地可持續發展中國方案的良方。針對西南山地生態資源豐富但經濟變現相對滯后,生態保護責任重,社會發展不平衡不充分,生態價值難以市場化等問題,提出5點建議。

創新綠色金融工具,破解“兩山”轉化資金短缺問題。建立生態資源價值核算指標體系,明確指標算法、數據來源和統計口徑,完善基于生態價值核算的自然資源分等定級、價格評估體系,為生態補償、碳匯交易提供決策依據。優化金融支持“兩山”轉化政策設計,強化政策協同,促進政府-銀行-企業協同發力。深入探索建立“兩山”轉化產業引導基金,引導社會資本按照市場化原則參與生態環境治理項目設水箱水計和建設運營,催化更多“兩山”轉化項目;建立“兩山”轉化項目庫,為金融機構衡量碳足跡、加強風險管理提供依據。引導和鼓勵銀行積極開展綠色信貸產品創新,為“兩山”價值轉化項目提供個性化、適配度高、針對性強的綠色金融解決方案。

打造山地特色IP集群,解決產品低端化與同質化雙層困局。構建“地理標志+非遺+文旅”融合品牌體系,以特色牌消除同質化、以“專而精”替代“小而全”,提升山地特色產品升值增值空間。設立區域性品牌孵化基金,支持中小企業聯合研發深加工產品,加快傳統農牧業與制造業轉型、增強山地經濟競爭力與可持續性。建立品牌維權機制,推動山地云端經濟賦能,利用短視頻、直播電商加密營銷節點,提高山地特色產品在不同城市層級中的市場滲透度。

推廣山地適應性基建模式與適配機械,提高“兩山”轉化效能。推廣適合山地特征的微型基建模式。建設組組通公路、探索無人機物流配送,降低偏遠地區聯通成本。利用水電、風光等可再生能源建設分汽車材料布式微電網,解決加工企業供電不穩問題。建設智慧山地供應鏈,整合冷鏈倉儲布局、大數據調度系統,縮短農產品出山周期與入戶時間,提高產品變現速度。加 TC:osder9follow7

發佈留言